Zur Erinnerung

Anne und Patrick Poirier im Skulpturenpark Waldfrieden – kunst & gut 11/16

Es ist schon länger her, dass die fiktiven, formal ausgefeilten Stadtmodelle von Anne und Patrick Poirier hierzulande in einer Ausstellung gezeigt wurden. Während im Von der Heydt-Museum mit Terry Fox (1943-2008) ein früher Hauptvertreter der Performance- und der Videokunst vorgestellt wird, decken im Skulpturenpark Waldfrieden die 1942 geborenen Poiriers mit der „Spurensuche“ der 70er Jahre und der „Postmoderne“ der 80er Jahre weitere Kunststile der Gegenwartskunst ab. Und sie unterlaufen zugleich – ähnlich wie Terry Fox – die damit verbundenen Erwartungen. Selbst Günter Metken, der Theoretiker der „Spurensuche“ stellt für das französische Künstlerehepaar fest, dass es Idealzustände erfindet. „Nicht Ausgräber waren die Poiriers, sondern Ruinenbaumeister“, hat Metken zu ihrem Werk geschrieben (Mailand/Wien 1994). Tatsächlich haben die Poiriers als Berufsbezeichnungen zunächst Archäologe und Architekt angegeben. Das zentrale Thema ihres Werkes aus Collagen, Zeichnungen, Skulpturen und Installationen ist die Erinnerung, genauer: die Mnemosyne – die kulturelle Erinnerung –, wie der Titel auch etlicher ihrer Hauptwerke lautet.

Ausgehend von ihren frühen Teilnahmen bei archäologischen Ausgrabungen haben Anne und Patrick Poirier, die seit ihrem Kunststudium zusammenarbeiten, zunächst u.a. Tableaux mit Pflanzen erstellt sowie monumentale Steinskulpturen einzelner antiker Architekturformen (bes. Säulen) geschaffen und Ausgrabungsstätten als atmosphärische, mehrere Meter große Modelle nachempfunden. Die Poiriers veranschaulichen da noch die Zerbrechlichkeit der Geschichte, im Besonderen: den Untergang der Kulturen, deren Überbleibsel sie hier, in den frühen Arbeiten, freilegen. Sie beziehen sich auf Sigmund Freud, der das Unterbewusstsein und die Erinnerung mit einer in Trümmern liegenden Stadt verglichen hat. Und sie fragen nach Archetypen. Im Laufe ihres Werkes visualisieren die Poiriers mehr und mehr die Schaffung von Ordnung im Chaos. Eine Metapher dafür ist die Bibliothek mit den Büchern als Speicher der privaten und kollektiven Erinnerung – sie wird auch künftig eine zentrale Rolle in ihrem Werk einnehmen. Sie ist etwa in das Architekturmodell mit der Außenform eines Ringes integriert, das nun auch in der Wuppertaler Ausstellung zu sehen ist. Im Blick durch Bullaugen entdeckt man einzelne Räume, Kammern, die selbst die Spuren der Vergänglichkeit aufweisen: Entstanden 1995, verstehen die Poiriers dieses Objekt als „Idealbau aus Museum und Bibliothek“. Und sie ergänzen: „Eine Art Ufo, das beim geringsten Anzeichen einer Katastrophe mit seiner Erinnerungsfracht beladen zu anderen Welten davonfliegen kann, um etwas von unserer gefährdeten Kultur zu retten.“

Der englische Bildhauer Sir Tony Cragg war bis 2013 Rektor der Kunstakademie Düsseldorf und zuvor Professor an der Universität der Künste in Berlin. Er erwarb den Park mit der Villa Waldfrieden, um 2008 den Skulpturenpark aufzubauen.

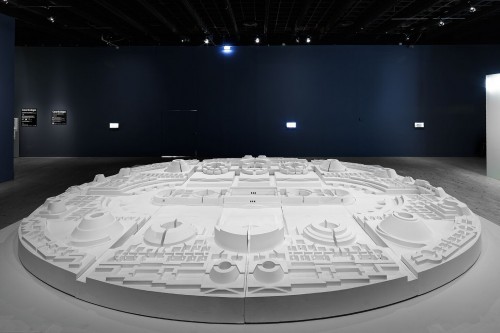

Schon davor, um 1990, sind die ersten Schaukästen von idealisierten Planstädten entstanden. Ganz in Weiß, unberührt und menschenleer sind sie in der Aufsicht zu sehen. Ihre elliptische Form, innerhalb der sich die Gebäude in symmetrischer Anlage wiederholen, soll an das Gehirn erinnern. Dazu besitzen die Gebäude klare Zuweisungen: Sie sind Modelle für das Erinnern, das Vergessen, das Bewusste und das Unbewusste, mit „dem Theater der Erinnerung, dem Theater des Vergessens und dem Amphitheater des Traumes. Um diesen Mittelpunkt ordneten sich Museen, Bibliotheken, Observatorien, Konservatorien“ (A+P Poirier). Diese Reise nach innen ist ebenso bilderreich wie sie an das Vorstellungsvermögen appelliert. Und dann ist sie ganz gegenwärtig: Die neue, auf einem Wollgrund entwickelte Arbeit „Alep“ (2015) spricht die Zerstörungen in Syrien an, ausgehend von der glanzvollen Geschichte dieses Landes. Und gewiss lassen die frühen weißen Anlagen mit ihren stereometrischen Körpern heute auch an Computer und Speicherchips denken. Nicht dass diese Referenz notwendig wäre, aber: umso besser.

„Anne und Patrick Poirier – Mnémosyne“ | 29.10.-8.1. | Skulpturenpark Waldfrieden | 47 89 81 20

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Von den Sitzen gerissen

Von den Sitzen gerissen

Royal Street Orchestra im Skulpturenpark Waldfrieden – Musik 08/25

Harter Stoff

Harter Stoff

Peter Buggenhout in Wuppertal – kunst & gut 04/25

Skulptur draußen

Skulptur draußen

Auch für diese Jahreszeit: der Skulpturenpark Köln

„Entscheidend ist, überzeugend in seiner Arbeit zu sein“

„Entscheidend ist, überzeugend in seiner Arbeit zu sein“

Die Wuppertaler Bildhauerin Beate Schroedl-Baurmeister ist auf der 60. Kunstbiennale in Venedig vertreten – Interview 11/24

Der Kombinator

Eduardo Paolozzi im Skulpturenpark Waldfrieden – kunst & gut 10/24

Pinselschwung aus Plexiglas

Pinselschwung aus Plexiglas

Berta Fischer im Skulpturenpark Waldfrieden – kunst & gut 09/24

Ferne Welten

Ferne Welten

Das Transorient Orchestra im Skulpturenpark Waldfrieden – Musik 08/24

Musikalische Feier

Musikalische Feier

Markus Stockhausen Group im Skulpturenpark Waldfrieden – Musik 07/24

Bodenständig dynamisch

Anthony Caro im Skulpturenpark Waldfrieden – kunst & gut 04/24

Licht-Spiegel-Maschinen

Mischa Kuball im Skulpturenpark Waldfrieden – kunst & gut 12/23

In ganz neuem Licht

Mischa Kuball im Skulpturenpark Waldfrieden – Kunst 10/23

14 aus 51

Jubiläumausstellung im Skulpturenpark Waldfrieden – Kunst 09/23

„Der Bildautor ist mit in die Gemeinschaft gerückt“

Kuratorin Linda Conze über „Community“ im Düsseldorfer Museum Kunstpalast – Sammlung 01/26

„Matratzen, Kinderspielzeug und aufblasbare Formen“

Kuratorin Beate Eickhoff über die Ausstellung von Jaana Caspary im Von der Heydt-Museum – Sammlung 12/25

Unter Ruhris

Brigitte Kraemer in Essen – Kunst 11/25

„Sich endlich auch mal langweilen“

Leiterin Katja Pfeiffer über „Ex Nihilo – Prozesse künstlerischer Arbeit“ in der Kunsthalle Barmen – Sammlung 11/25

„Die Freiheit der Geste“

Direktor Rouven Lotz über „InformElle Künstlerinnen der 1950er/60er-Jahre“ im Hagener Emil Schumacher Museum – Sammlung 10/25

„Absurd und bewusst irritierend“

Kuratorin Inke Arns über „Genossin Sonne“ im Dortmunder HMKV – Sammlung 09/25

„Kunst voller Widersprüche“

Kuratorin Felicity Korn über die Ausstellung zu Hans-Peter Feldmann in Düsseldorf – Sammlung 09/25

„Es ist schon wichtig, dass es Erklärungen gibt“

Die Kuratorin Judith Winterhager über „Sex Now“ im Düsseldorfer NRW Forum – Sammlung 08/25

„Wuppertal war eine wichtige Etappe für Eberts Aufstieg“

Der Historiker Reiner Rhefus über die Ausstellung „Friedrich Ebert und seine Zeit“ – Interview 08/25

Trotzdem happy

„Do Worry Be Happy“ in der Kunsthalle Barmen – kunst & gut 07/25

„Der Beton ist natürlich sehr dominant“

Die Kurator:innen Gertrud Peters und Johannes Raumann zu „Human Work“ in Düsseldorf – Sammlung 07/25

„Kein ausschließlich apokalyptischer Nachklang“

Kuratorin Katja Pfeiffer über „Do worry, be happy“ in der Kunsthalle Barmen – Sammlung 06/25

„Wir lieben Heldengeschichten“

Nelly Gawellek von der Kölner Anna Polke-Stiftung über „Nachstellung“ im VdH-Museum – Sammlung 05/25